“数字画笔”绘就侨乡新貌!广科院师生助力台山乡村焕新颜

发布时间:2025-08-10

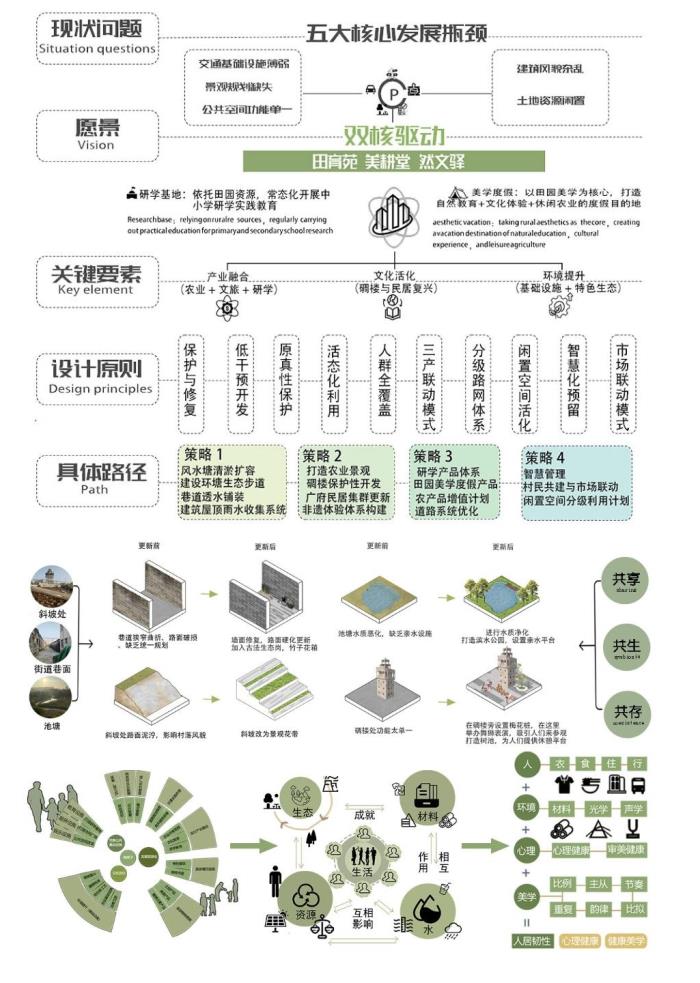

在“百千万工程”的深入推进中,广东科学技术职业学院始终坚守“产学研用”融合育人的办学理念,将人才培养与社会服务紧密衔接。今年以来,学校“匠心筑乡”百千万工程突击队持续对接“中国第一侨乡”台山市东成村,以“师生组队+校地联动”模式深化暑期社会实践与校地合作。这支跨专业师生团队充分发挥建筑信息化技术优势,历经数月跟踪调研与技术攻关,为这座拥有300余年历史的岭南侨乡古村量身打造《多产融合与特色文化活化利用设计方案》,不仅为乡村振兴注入高校智慧,更让学生在实践中深化对乡村振兴、文化传承命题的认知,生动诠释了学校培养应用型人才的核心特色。

产学研用扎根田野:调研把脉绘就乡村肌理

作为“产学研用”融合育人的生动实践,项目自启动以来便以“问题导向、实践赋能”为核心。团队从自然、人文、村内基础设施及空间格局系统等多个维度开展系统性调研,实地采集海量一手资料,建立起包含历史建筑测绘数据、古树名木定位信息、水系分布图的数字化乡村档案库。这既是服务乡村的基础工作,更是学生将专业理论转化为实践能力的“练兵场”。

从2024年12月项目启动时的初访,到2025年1-3月的深入调研,再到6月方案获村民代表高度认可,师生们用脚步丈量乡村土地,用专业破解实践难题,让“产学研用”的种子在侨乡田野生根发芽。2025年暑期集中攻坚阶段,师生团队聚焦三大核心任务,让“学”与“用”深度融合:一是运用三维激光扫描技术对核心保护区进行精准测绘,为古建筑修缮提供毫米级数据支撑,建筑工程技术专业学生在指导老师带领下全程参与数据采集与建模,将课堂所学的BIM技术转化为乡村保护的“数字工具”;二是举办村民议事会,收集有效建议17条,其中停车位增设、巷道照明改善等诉求被直接纳入方案,网络新闻与传播专业学生在民意收集与需求分析中深化对“乡村振兴为人民”的理解;三是协同设计单位完善方案细节,对建筑立面改造、公共空间布局等关键节点进行多轮方案比选,最终确定“修旧如旧+功能植入”的改造策略,在方案打磨中践行“理论联系实际”的治学理念。

数字技术赋能实践:科研创新擘画发展蓝图

“产学研用”的核心在于以科研创新驱动实践应用。突击队指导老师黄华博士带领团队将建筑信息模型(BIM)等数字技术与乡村规划深度融合,科学地对进行东成村进行优化设计,这一过程既是教师科研成果转化的实践,更是学生参与科研创新的成长课堂。

团队建立村庄数字孪生模型,精准模拟风貌改造效果,让村民直观感受规划蓝图;运用大数据分析村民需求偏好,优化公共空间功能布局,实现“以人为本”的科学规划;结合侨乡文化特色,创新性融入岭南建筑元素与现代设计语言,让碉楼文化、醒狮文化在规划中活态传承。数字技术的应用不仅提升了方案的科学性与可操作性,更让学生在实践中掌握了“技术服务文化传承”的核心能力。

乡村振兴既要留住乡愁,也要适应现代发展需求。在方案设计中,师生们既保护侨乡特色建筑风貌,又优化公共空间功能布局,让传统与现代在规划中和谐共生。该方案在村委专题汇报会上获高度认可,并在“台山有礼”文化创意设计大赛决赛中斩获一等奖,成为学校“科研反哺教学、实践检验成果”的鲜活例证。

校地联动共筑振兴:育人成果绽放乡村热土

“师生组队+校地联动”是广科院“产学研用”融合育人的关键路径。在项目推进中,学校构建起“高校智库+地方政府+村民自治”的三维联动机制:突击队与东成村建立“校村结对”定点帮扶,地方政府提供政策支持与资源对接,村民通过“议事会”全程参与方案优化,形成了“需求共提、方案共研、成果共享”的良性闭环。

对于参与项目的学生而言,这场实践是一堂深刻的“行走的思政课”。这支平均年龄23岁的青年团队,从春寒料峭的初访到盛夏酷暑的深耕,在田野间读懂乡村振兴的内涵。正如团队成员詹佳瀚同学在实践日记中所写:“脚上沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。这次实践让我们真正读懂了乡村振兴这本‘无字之书’,更明白了应用型人才的价值在于用专业服务社会。”

从课堂到田野,从理论到实践,广东科学技术职业学院以“产学研用”融合育人为纽带,通过“师生组队+校地联动”模式,让东成村的侨乡新貌在数字技术与文化传承中徐徐展开,更让应用型人才培养的成果在乡村振兴的热土上绚丽绽放。未来,学校将持续深化这一办学特色,让更多青春智慧赋能乡村振兴,书写高校服务社会的责任担当。

(撰稿:邵引印、黄华 通讯员:周小云)